繰り返しの地震に強いから安心して暮らせる

地震時は本震だけでなく、繰り返し発生する余震への対策も必要です。オリジナル高性能パネル「粘震+eパネル」を使用した構造体が、繰り返しの地震に対する耐震性を維持します。

地震時は本震だけでなく、繰り返し発生する余震への対策も必要です。オリジナル高性能パネル「粘震+eパネル」を使用した構造体が、繰り返しの地震に対する耐震性を維持します。

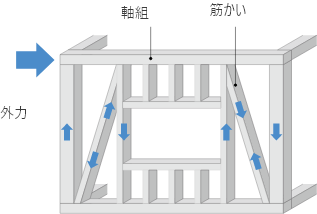

構造用集成材、金物接合。フィアスホームは高い品質の構造材を、強化した接合方法で、堅牢な躯体の基本を作ります。

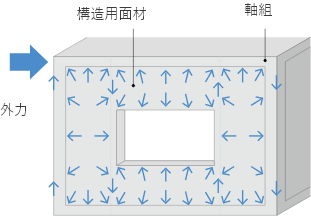

その躯体の床・壁面を壁パネル等の面材で被い構造を一体化させモノコック構造とすることで、地震や台風に強い構造躯体としています。

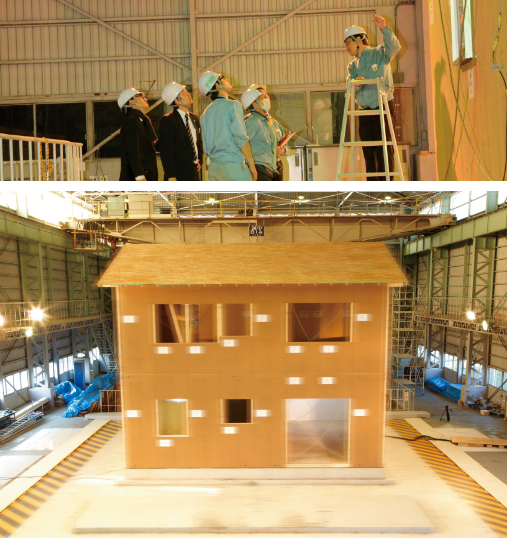

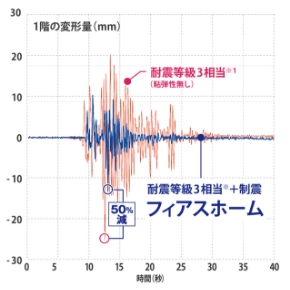

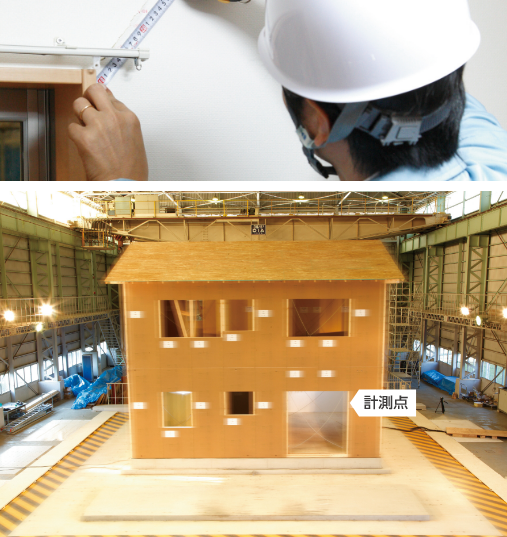

実験1回目と実験10回目の建物の変形量の差は、耐震等級3相当※2の構造体では+89.2㎜(28.3㎜→117.5㎜)に対し、フィアスホーム粘震※3住宅の構造体は+3.0㎜(15.2㎜→18.2㎜)となりました。繰り返しの地震でも制震性能が持続されることが実証されました。

実験1回目の建物の変形量は、耐震等級3相当※2の構造体では28.3㎜。フィアスホーム粘震※3住宅の構造体は15.2㎜と約1/2※1の値となりました。地震による建物の変形量を耐震等級3相当※2の構造体の約1/2※1に低減できることが実証されました。

青色の波形で示されたフィアスホームの粘震。耐震等級3相当の構造体と比較して、変形量が小さく、建物の揺れが収まるまでの時間も短いことが確認されました。

地震に強い耐震性はもちろんのこと、大地震や水害などの際にも、飲料水、生活用水、食料の備蓄があれば

ライフラインの再開を自宅で待つことが可能です。有事でも、家族が自宅で過ごすことができれば、

精神面や身体面のストレスの軽減も図れます。

災害時には家族3日分の飲料水や食料の備蓄が良いとされ、自宅避難なら心身のストレス軽減にもつながります。フィアスホームの家は、備蓄もできる収納スペースを確保しています。

水・電気・ガスなどのライフラインの復旧や支援物資の到着までには一般的に3日程度かかると言われています。災害発生後の3日間(72時間)は自分の力で耐えなくてはならず、備蓄品の用意が不可欠だからです。

集中豪雨による水害に備えて、災害時の備蓄品を上階に備蓄しておけるよう、主寝室のウォークインクローゼットに加え、2階廊下にも備蓄に役立つ物入れをご提案します。

東日本大震災から10年、阪神・淡路大震災から四半世紀が経過した今、さまざまな地域で大規模地震の可能性が指摘されています。大地震では一度だけでなく“繰り返しの地震”への対策が必要です。

南海トラフ巨大地震・首都直下地震については、地震対策検討ワーキンググループにより、甚大な被害が想定されています。

| 死者・行方不明者数 | 住宅全壊戸数 | |

| 南海トラフ巨大地震 | 約32.3万人※1 | 約238.6万棟※2 (東日本大震災の約20倍) |

| 首都直下地震 | 約2.3万人※2 | 約61万棟※2 (東日本大震災の約5倍) |

| (参考)東日本大震災 | 22,118人※3 | 12万1,768棟※3 |

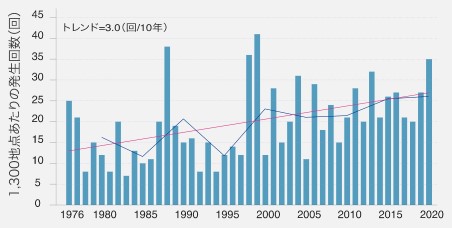

水害は人ごとではありません。大雨の降る日数が増える傾向にあります。

台風をはじめ集中豪雨、ゲリラ豪雨など、短時間に大雨が降るリスクが高まっています。これまで被害のなかった地域でも、これからは水害への備えの必要性が注目されています。

全国[アメダス]1時間降水量80mm以上の年間発生回数

棒グラフ:年間発生回数、折れ線:5年移動平均値、直線:長期変化傾向 出典/気象庁資料

https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/extreme/extreme_p.html

大きな被害をもたらした台風の経路

① 洞爺丸台風:1954年

② 伊勢湾台風:1959年

③ 台風19号:1991年

④ 台風10号:2003年

⑤ 台風16号:2004年

⑥ 台風13号:2006年

⑦ 台風12号:2011年

⑧ 台風26号:2013年

【太陽光発電システム搭載で、万が一停電になっても発電した電力を利用できます。

【太陽光発電システム搭載で、万が一停電になっても発電した電力を利用できます。

玄関土間収納

玄関土間収納

リビングコンテナ

リビングコンテナ

上階備蓄

上階備蓄

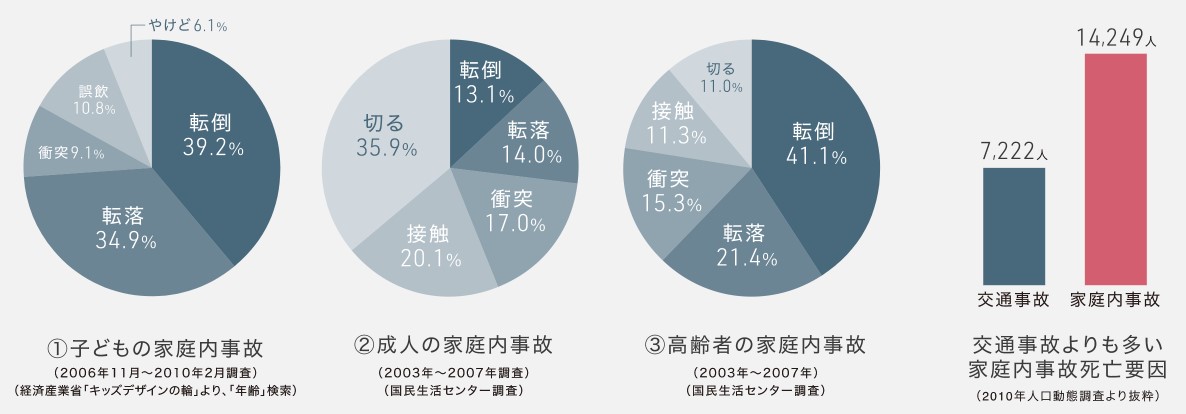

家の中は思った以上に危険な箇所が多いところ。フィアスホームはつまづきや転倒・転落などの

事故が起きやすい箇所の安全性に配慮した設計で、家族みんなが安心して永く暮らせることを目指します。

■ 0歳〜19歳(子ども)、20歳以上65歳未満(成人)、65歳以上(高齢者)の世代別による家庭内事故のデータを収集

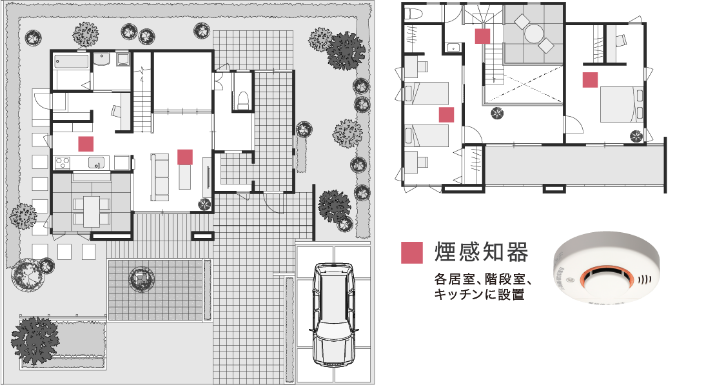

住宅内で発生した火災に備え、火災警報装置をすべての居室や階段ホール、

吹き抜け、キッチンに標準装備。火災を早期に発見することで、火災による被害を最小限にとどめ、避難もしやすくなります。

※火災警報装置の設置基準は各市区町村で定められています。ほとんどの地域の条例では、キッチンの火災警報装置を義務化していません。

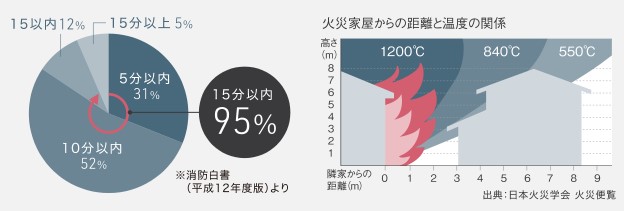

火災が発生した場合、その95%が通報から15分以内に消防隊による消火活動が開始されています。つまり、15分間での火災の広がりを最小に抑えれば、鎮火される可能性は高く、被害を最小に抑えられます。